原标题:云新闻观察丨“点绿成金”,云南把生态写成诗

建设生态文明,关系人民福祉,关系民族未来。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央深切关怀西南边疆发展和各族群众生活。习近平总书记2015年1月考察云南时指出,云南要努力成为我国生态文明建设排头兵,一定要像保护眼睛一样保护生态环境,坚决保护好云南的绿水青山、蓝天白云;2020年1月考察云南时再次强调,云南是我国西南生态安全屏障,承担着维护区域、国家乃至国际生态安全的重大职责,要努力在生态文明建设排头兵上不断取得新进展。

生态兴则文明兴。全省上下始终牢记习近平总书记殷殷嘱托,坚持以习近平生态文明思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持“保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本”的思路,坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展道路,推动全省生态文明建设发生历史性、转折性、全局性变化,加快推进人与自然和谐共生的现代化,以高品质生态环境支撑云南高质量跨越式发展。

洱海生态廊道 张成 摄

人不负青山,青山定不负人。今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年。20年来,从理念转化为行动,从愿景转变为现实,“两山”理念在全国各地丰富多元的创新实践中熠熠生辉。环境美了、生态好了、产业振兴了,人民群众的幸福感更多了。各地通过提升“含绿量”不断提高“含金量”,在绿色发展的道路上迈出更加坚定的步伐。

肩负着守护祖国西南生态安全屏障的重任,云南牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳发展道路,加快推进人与自然和谐共生的现代化,以高品质生态环境支撑云南高质量跨越式发展,为美丽中国建设扛牢云南担当、作出云南贡献。

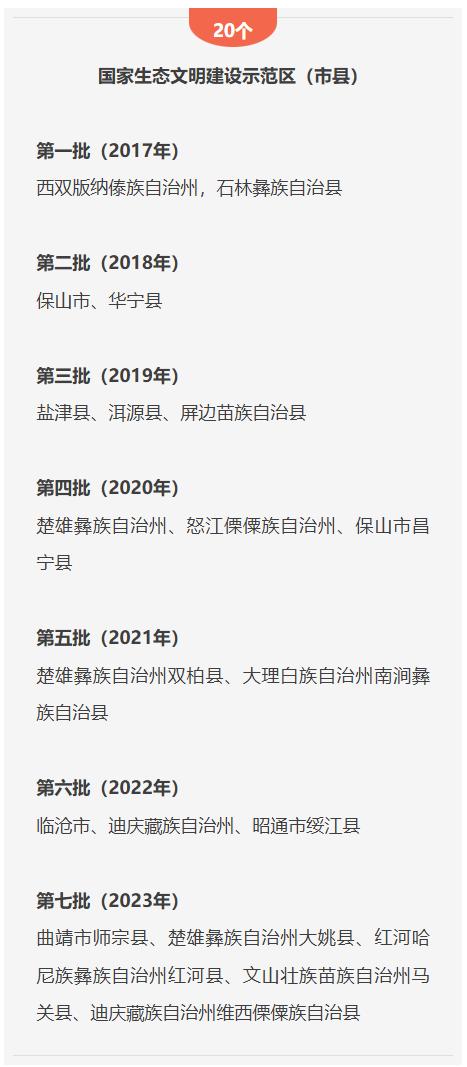

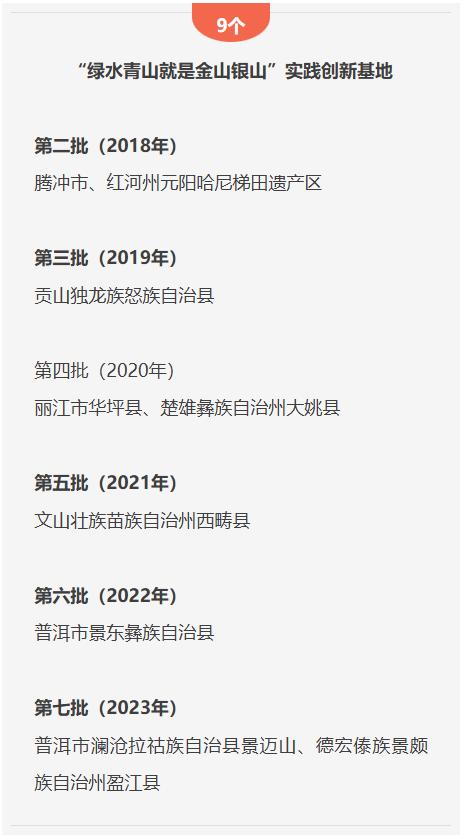

立足独特生态优势和生物多样性优势,云南积极拓宽“两山”转化路径,努力打造人与自然和谐共生美丽中国建设云南示范样板。近年来,云南成功创建20个国家生态文明建设示范区、9个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、40个省级生态文明建设示范区。

放眼云南,“点绿成金”的故事不断续写——

国家生态文明建设示范区的绿色实践

保山市以生态优先、绿色发展为导向,大力推进生态环境治理与修复。全市各地“见缝增绿”,极力推进绿美保山建设,2024年全市累计完成绿化面积355.03万平方米、完成率103.93%,植株51万株、完成率104.92%。在工业发展中,严格落实环保标准,推动产业绿色转型升级,淘汰落后产能,培育壮大绿色产业。同时,加强对森林资源的保护,实施大规模国土绿化行动,森林覆盖率持续提升,为生物多样性提供了良好的栖息环境。如今的保山,山水相依,绿树成荫,城市与乡村处处洋溢着生态文明的气息。

保山市高黎贡山国家公园

怒江傈僳族自治州地处“三江并流”世界自然遗产核心区,是生物多样性的宝库。云南“三江并流”世界自然遗产地总面积约1.77万平方公里,怒江州境内涵盖高黎贡山、云岭、老窝山、老君山等五个片区,总面积约6580平方公里,占遗产地面积的37%,占怒江州国土面积的45%。为保护好这一珍贵的自然遗产,怒江州以林长制为重要抓手,建立起贯通州、县、乡、村四级林长责任体系,州、县两级督察体系,设立637名林长,选聘3.3万名生态护林员,构建起一张全面覆盖、不留死角的生物生态安全保护巡护网络,对区域内的资源进行了有效保护。如今的怒江大峡谷,不仅是滇金丝猴、怒江金丝猴、白尾梢虹雉等珍稀物种的栖息乐园,也是当地群众端稳“生态饭碗”的幸福家园。

滇金丝猴 胡秋生 摄

临沧市践行绿水青山就是金山银山的理念,建设人与自然和谐共生的“醉美临沧”,甘蔗、茶叶、核桃、临沧坚果、中药材等面积产量均居全省或全国前列。围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标,扎实推进河(湖)长制,不断提升河湖治理体系和治理能力现代化水平,河湖面貌持续改善。在生物多样性保护方面,临沧构筑以国家公园为主的自然保护地体系,打击野生动植物违法犯罪,开展“候鸟行动”等系列专项行动,对绿孔雀栖息地开展监测与巡护,全力守护生物多样性。

沧源县班洪村下班坝自然村俯瞰。新华社记者 江文耀 摄

大理白族自治州洱源县加快推进山水林田湖草沙一体化保护与修复、洱海流域湿地公园保护与提升改造和洱源西湖国家湿地公园生态修复等项目建设,系统推进多类型、多功能湿地提质增效,构建水源地生态保护圈。多年的坚守保护治理,茈碧湖水质常年稳定在II类,湖水生态逐年提升,水环境得到极大改善,从源头守住“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景。

洱源县茈碧湖。云南省水利厅 供图

“两山”实践创新基地的成功探索

腾冲市充分发挥生态资源优势,推动生态与旅游、康养等产业深度融合。依托火山热海、和顺古镇等丰富的旅游资源,打造生态旅游品牌,吸引大量游客前来观光度假。同时,注重生态环境的保护与修复,加强森林、湿地等生态系统的管理,提升生态服务功能。在发展过程中,坚持绿色发展理念,引导企业节能减排,推广清洁能源,实现了经济发展与生态保护的良性互动。

腾冲北海湿地。王冠森 摄

红河州元阳哈尼梯田遗产区是人与自然和谐共生的典范,2013年“红河哈尼梯田文化景观”被列入《世界遗产名录》。近年来,当地累计投入大量资金实施生态修复、数字哈尼梯田等项目。建立“赶沟人”补助机制、施行传统民居保护奖补办法、实施梯田生态补偿计划,有效保护了梯田生态系统。遗产区森林覆盖率逐年提高,农田水利设施和灌溉沟渠水系畅通。此外,深入挖掘哈尼梯田稻作文化,将非物质文化遗产转化为旅游体验产品,发展乡村客栈等旅游新业态,带动了当地群众增收致富,实现了文化传承、生态保护与经济发展的多赢局面。

哈尼梯田

贡山独龙族怒族自治县位于滇西北横断山脉深处,拥有丰富的自然资源和独特的民族文化。在“两山”理念指引下,贡山县加强生态保护与建设,实施天然林保护、退耕还林还草等工程,森林覆盖率高达77.21%。同时,利用生态优势发展特色生态产业,如草果、重楼等中药材种植,以及生态养殖。此外,积极开发乡村旅游,以丙中洛等景区为依托,打造生态旅游线路,让游客领略到原始生态之美和民族文化魅力,推动了当地经济社会发展。

贡山丙中洛怒江第一湾

丽江市华坪县曾经以煤炭产业为主,生态环境面临挑战。近年来,华坪县坚定走绿色转型发展之路,大力发展芒果等特色生态农业。通过改良品种、科学种植、绿色防控,华坪芒果品质优良,畅销全国。同时,加强对煤炭矿区的生态修复,植树造林,治理水土流失。此外,华坪县还积极发展新能源产业,建设光伏发电站,推动能源结构优化升级,实现了从“黑色经济”向“绿色经济”的华丽转身。

矿山变果园

景迈山位于普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇,2023年9月17日被列入《世界遗产名录》。当地在保护古茶林生态系统的基础上,推动茶旅融合发展。制定严格的古茶树保护措施,加强对茶农的培训与指导,推广绿色种植和有机茶生产。开发茶文化体验游、生态茶园观光游等旅游产品,吸引游客前来体验古老的茶文化和优美的生态环境。茶产业与旅游业相互促进,带动了当地经济发展,也让景迈山的生态价值得到了充分体现。

普洱景迈山 赵家琦 摄

……

轻风拂过山林,走在广袤的云岭大地上,一幅万物生长的美丽画卷在云岭大地铺展。抬头看到“天空蓝”,俯首可见“碧水清”,放眼满是“生态绿”,处处彰显生态文明之美,闪耀绿色发展之光,照见新时代彩云之南生态文明建设的坚实步伐。

近年来,云南不断完善生态文明制度体系,累计完成生态文明体制改革任务170余项,基本构建起生态文明建设制度体系的“四梁八柱”。通过建立健全生态环境保护责任体系、生态补偿机制等,强化了生态环境保护的制度保障。

昆明滇池海洪生态湿地 柴俊峰 摄

在生态环境治理方面,云南坚决打好污染防治攻坚战,生态环境质量持续向好。16个州(市)政府所在地城市空气质量优良天数比例连续十年超过98%,位居全国前列。全省主要河流水质总体良好,九大高原湖泊水质总体向好,主要出境、跨界河流断面水质达标率为100%。土壤环境质量总体稳定,为农产品质量安全和城乡人居环境安全提供了有力保障。

在绿色发展方面,云南依托丰富的资源优势,积极构建绿色产业体系。全省清洁能源装机突破1.3亿千瓦,绿色能源跃升为第一大支柱产业。绿色铝、硅光伏、新能源电池等产业从无到有、迅速壮大,电子行业成长为全省第四大支柱产业。高原特色农业蓬勃发展,茶叶、鲜切花、中药材等种植面积和产量位居全国前列。生态旅游产业持续升温,“有一种叫云南的生活”品牌叫响全国,生态优势正逐步转化为经济优势。

德宏州融媒体中心 供图

在生物多样性保护方面,云南先后出台《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》,更新发布《云南省生物多样性保护战略与行动计划(2024—2030年)》,颁布实施生态文明建设排头兵、重要生态系统保护和修复重大工程等系列规划计划,将生物多样性保护纳入全省经济社会发展全局。以国家公园为主体的自然保护地体系建设日趋完善,已建立各级各类自然保护地333处,全省85.78%的重点保护野生动植物物种得到有效保护。

未来,云南将继续坚定不移地走生态优先、绿色发展之路,不断完善生态环境治理体系,提升治理能力现代化水平,在生态文明建设排头兵上不断取得新进展,让云岭大地的天更蓝、山更绿、水更清,为建设美丽中国贡献云南力量。

这方水土始终记得

青山是最厚的家底,绿水是流动的财富

当古茶树的年轮与乡村振兴的鼓点共鸣

云岭大地正以草木为笔、江河为墨

在时光的长卷上书写

“人不负青山,青山定不负人”的永恒诗篇

云南日报-云新闻 出品