没有一丝防备,

本该还在春暖花开的云南,

“噌”的一下飞到了“酷暑模式”。

热到烦躁、热到爆炸,

恨不得一头扎进冰柜里。

高温预警的打击还没过去

云南人又将迎来另一个“噩耗”

5月中下旬期间

云南局部地区将分三个时段

遭遇空气质量轻度污染

首要污染物竟然是O3

对

你没看错,就是臭氧

5月16日,中国环境监测总站联合中央气象台和北京市环境保护监测中心以及长三角、东北、华南、西南、西北区域空气质量预测预报中心开展5月中下旬全国空气质量预报会商。

会商结果显示:

5月中下旬,西南区域大部空气质量以良为主。受四川盆地高温和少云影响,四川盆地在中旬和下旬分别有一次臭氧污染过程,云南、西藏、贵州局部可能出现轻度污染。

其中——

16-18日,四川盆地大部空气质量轻度污染,局部中度污染,区域其他地区空气质量以良为主,云南、西藏局部轻度污染,首要污染物为O3。

19-22日,四川盆地、重庆、贵州、云南大部有区域性降水,区域空气质量优或良。

23-24日,区域大部空气质量以良为主,四川盆地部分、重庆、云南局部为轻度污染,首要污染物为O3。

25-26日,四川盆地、重庆、贵州、云南大部有区域性降水,区域空气质量优或良。

27-31日,区域大部空气质量以良为主,四川盆地部分、重庆、云南、贵州局部为轻度污染,首要污染物为O3。

臭氧本是让人免受紫外线危害的“保护伞”

何时沦为大气“主要污染物”?

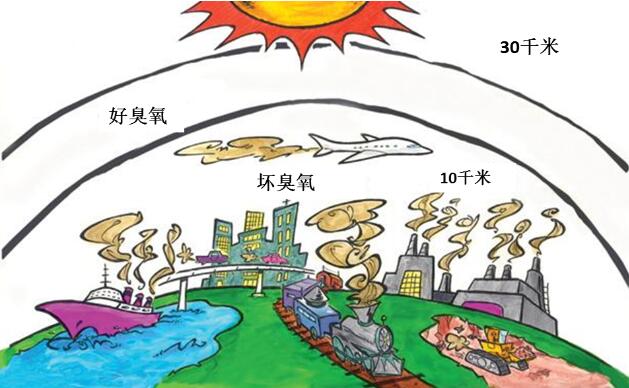

其实,此臭氧非彼臭氧

臭氧也有好坏之分

简而言之

“在天是佛,在地是魔”

在平流层里的臭氧集中了全球大气90%的臭氧,这里的臭氧对人类是有利的,它可以把来自太阳的高能紫外线吸收掉,这些高能紫外线容易伤害人体。

而在人们生活的地表及对流层,尽管只存在地球表面10%的臭氧,但是其对人体健康、农作物甚至气候变化的负面影响显著。辐射增强、气温增高导致地表臭氧浓度升高,此时,大气中的气态污染物也能被氧化成细颗粒物,对PM2.5的形成有促进作用。夏季,往往PM2.5浓度高的时候,臭氧浓度也很高。

臭氧超标怎么来的?

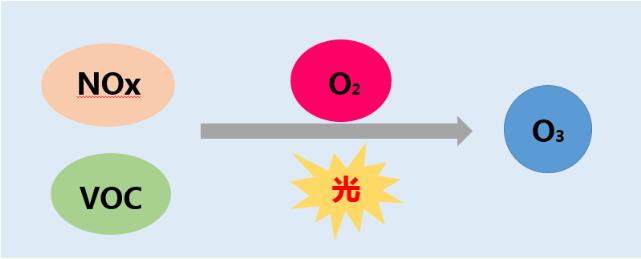

人类活动:汽车、燃料、石化等都是臭氧的重要污染排放来源。如汽车排放的氮氧化物,只要在阳光辐射及适合的气象条件下就可以生成臭氧。

强烈的紫外线照射:当空气中的氮氧化物、一氧化碳和挥发性有机物等污染物超过了大气的正常容纳程度,在紫外线强烈的情况下就会发生光化学反应而生成臭氧。

臭氧超标并不是由污染源直接排放所致,而是排放到空气中的氮氧化物(NOx)、挥发性有机物(VOC),在空气中进行光化学反应产生的。因此臭氧超标往往发生在晴朗的天气,所以天气好≠空气质量好!

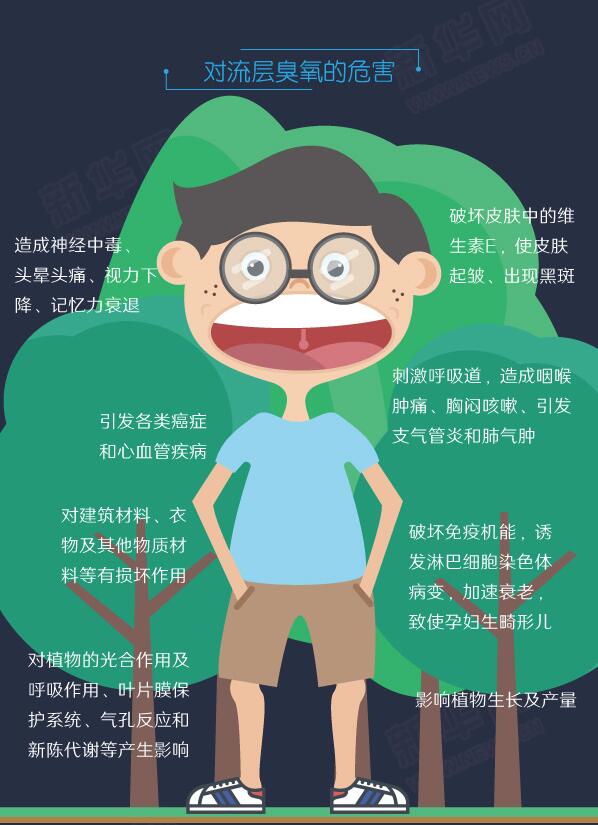

臭氧有什么危害?

臭氧对人体健康的危害主要是强烈刺激呼吸道,造成肺功能改变,引起气道反应和气道炎症增加、哮喘加重等。

同样,臭氧也会刺激眼睛,使视觉敏感度和视力降低。它也会破坏皮肤中的维生素E,让皮肤长皱纹、黑斑;当臭氧浓度在200微克/立方米以上时,会损害中枢神经系统,让人头痛、胸痛、思维能力下降。

哪怕对植物来说,臭氧也不是什么受欢迎的好东西。很多植物对臭氧比较敏感,植物叶面可出现点彩状和青铜色伤斑。

臭氧天来了,我们应该这么办

“十三五”规划纲要将空气质量优良天数比例列为约束性指标,其中充分考虑了臭氧污染。臭氧污染的监测也已于2013年在74个重点城市展开。2015年起,338个地级及以上城市开展臭氧污染监测并公开发布信息。

今年4月25日,在十三届全国人大常委会第二次会议上,生态环境部部长李干杰受国务院委托,作2017年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告时曾表示,2017年全国大气和水环境质量进一步改善,大气环境状况方面,主要特点体现为空气质量总体改善,局部时段有所反弹;重点区域继续改善,个别地区污染仍然较重;颗粒物浓度持续下降,臭氧超标问题日益显现。 全国O3浓度同比上升8.0%,成为下一步需要重点关注的问题之一。

国家层面对臭氧污染重视起来

我们又该如何应对这个“健康杀手”呢?

臭氧污染几乎不会影响能见度

有时候明明看见蓝天白云

但其实臭氧已经超标了

监测数据显示

臭氧污染一般在凌晨较低

上午开始攀升中午达到较高水平

夜间浓度逐渐降低

为此,我们应该这样防护↓↓

室外臭氧浓度高时,建议减少外出及室外活动。减少室内通风换气次数,如果有条件,可开启室内空气净化设备。

外出时,敏感人群需要做好防护,可佩戴帽子、眼镜及口罩等防护产品。

平时应适量增加体育锻炼,提高身体素质,增强免疫力,可适当减轻臭氧对上呼吸道的损伤。

(云南网综合报道)